トップページ

泉福寺のあゆみ

├泉福寺の年表

├歴代住職の年表

├お寺の開基

├文化財

├今昔物語

朝の勤行

年間行事

来山説教師様

散策

お寺豆知識

寺族のある一日

ニュース

奥さん奮闘記

アクセス

お問い合わせ

質問コーナー

リンク集

蓮の育て方

準備するもの

土・田んぼや池の底の土が最高ですが、畑の土でも問題ありません。粘りのある土が望ましいです。 最近では、市販の土もあるようですが、お寺では使ったことがございません。

※ 除草剤等の農薬がかかっている土では、蓮は育ちませんので、ご注意ください。

容器・水漏れしない丈夫な容器をご用意ください。タライ状の物でも結構ですが、浅いと水枯れする恐れがありますので、ある程度の深さと大きさが必要です。お寺の物を参考に見て下さい。

※ 除草剤等の農薬がかかっている土では、蓮は育ちませんので、ご注意ください。

容器・水漏れしない丈夫な容器をご用意ください。タライ状の物でも結構ですが、浅いと水枯れする恐れがありますので、ある程度の深さと大きさが必要です。お寺の物を参考に見て下さい。

さあ、植えましょう!

植え替え

①右写真Aのように容器をひっくり返すと、古い根は黒く腐り、新しい根が白く張っています。そっと、それらをはがし、古い根を捨て、新しい根と分けます(写真B)。新しい根は植えやすいように株分け致します(写真C)。

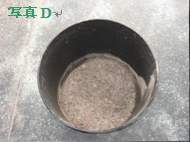

②この大きさのタライでは(写真D)、二株程しか入れられません。 それ以上入れますと、花が咲きにくくなります。

写真D

植え込み

① 田んぼの土を容器の半分ほど入れ、水とよくこねます。

② 新根を下、芽を上にし、土に完全に沈めます。 土が肥えていたら、 上から肥料を大さじ1杯ほど撒きます。与え過ぎは、株を腐らせ厳禁です。

痩せた土は、元肥を株に触れないように入れます。

③ すると4月になると、葉が浮き出し(写真E)、 5月には葉が立ち(写真F)、残念ながら、ここまできて、葉が育たない場合は、失敗です。 6月にはかなり大きな葉が開きます(写真G)。

④ 7月ごろから花を咲かせます。(写真H)

※注意 お盆にお供え物として葉っぱを使うご家庭が多いようですが、葉っぱを千切った 茎から水が入り、その下の株が腐ります。来年の株分けも考え、出来るだけ少量にしましょう。

写真H

花が咲いたら、今までの苦労が報われます。そして、どの蓮の花よりも、ご自身の蓮が愛おしく思えます。 ここまで出来たら、あなたは、蓮育ての優等生です。 蓮にはいろいろな種類や色がございます。他のお宅と株の交換をし、毎年色とりどりの蓮を育てましょう。

⑤ここが肝心→8月になると花も終わりに近づきますが、まだ追肥が10月まで必要です。土の中で、株がぐんぐん育っていっています。 来年に備え、ここで気を抜かないで下さい。

⑥冬になり、立ち枯れ出しても、しばらくはそのままにしておきます。お寺では、年越し直前の大掃除で枯葉を取り除きます。

①右写真Aのように容器をひっくり返すと、古い根は黒く腐り、新しい根が白く張っています。そっと、それらをはがし、古い根を捨て、新しい根と分けます(写真B)。新しい根は植えやすいように株分け致します(写真C)。

|

|

|

| 写真A | 写真B | 写真C |

②この大きさのタライでは(写真D)、二株程しか入れられません。 それ以上入れますと、花が咲きにくくなります。

写真D

植え込み

① 田んぼの土を容器の半分ほど入れ、水とよくこねます。

② 新根を下、芽を上にし、土に完全に沈めます。 土が肥えていたら、 上から肥料を大さじ1杯ほど撒きます。与え過ぎは、株を腐らせ厳禁です。

痩せた土は、元肥を株に触れないように入れます。

③ すると4月になると、葉が浮き出し(写真E)、 5月には葉が立ち(写真F)、残念ながら、ここまできて、葉が育たない場合は、失敗です。 6月にはかなり大きな葉が開きます(写真G)。

|

|

|

| 写真E | 写真F | 写真G |

④ 7月ごろから花を咲かせます。(写真H)

※注意 お盆にお供え物として葉っぱを使うご家庭が多いようですが、葉っぱを千切った 茎から水が入り、その下の株が腐ります。来年の株分けも考え、出来るだけ少量にしましょう。

写真H

花が咲いたら、今までの苦労が報われます。そして、どの蓮の花よりも、ご自身の蓮が愛おしく思えます。 ここまで出来たら、あなたは、蓮育ての優等生です。 蓮にはいろいろな種類や色がございます。他のお宅と株の交換をし、毎年色とりどりの蓮を育てましょう。

⑤ここが肝心→8月になると花も終わりに近づきますが、まだ追肥が10月まで必要です。土の中で、株がぐんぐん育っていっています。 来年に備え、ここで気を抜かないで下さい。

⑥冬になり、立ち枯れ出しても、しばらくはそのままにしておきます。お寺では、年越し直前の大掃除で枯葉を取り除きます。

甘茶作り作業工程

甘茶の木の葉をつむ

花祭り前日に、法要で使う甘茶を炊きます。

ちなみに、甘茶を当山では、檀家様宅の裏庭の甘茶の木の葉(樹齢150年)を頂き、

愚妻が甘茶のお茶葉を作ります。

そして、法要前日、大釜で、甘茶を炊きます。

上の写真が、甘茶の花です。山紫陽花と非常に良く似ています。 葉を乾かすとフィロズルチンという物質が生成され 甘みを出すそうです。 この葉を摘み、半日日干しにした後手でもんだ茶葉を 煮立てて、甘茶を作ります

上の写真が、甘茶の花です。山紫陽花と非常に良く似ています。 葉を乾かすとフィロズルチンという物質が生成され 甘みを出すそうです。 この葉を摘み、半日日干しにした後手でもんだ茶葉を 煮立てて、甘茶を作ります

|

|

| つむ前 (3㍍ほどの甘茶の木の葉を摘みます) |

つんだ後 |

干す

採った甘茶の葉をむしろに広げ、半日陰干しいたします。

干し加減は名人技で、すべて勘によるものです

もむ

|

|

「広田甘茶大名人」の声掛と共に、愚妻が揉みます

出来上がり!

これが1回揉んだ甘茶です。それを数回繰り返したら、出来上がりです。

|

|

灰のお手入れ

泉福寺ではお盆の時分に灰のお手入れを致します。線香を立ててお参りを続けるうちに、線香の燃えカスや湿気による灰の塊が出来ます。それを年に1度篩(ふる)い、灰の不純物を取り除き綺麗に致します。

|

泉福寺が用意するもの、写真Aの桶とザル |

|

そして「やる気」 |

|

香炉から灰をすくいザルで篩(ふる)う。写真C この時に風向きに注意しないと灰をかぶるようになります。 |

|

このように不純物がたくさん出てきます。写真D |

|

香炉に綺麗になった灰を戻します。写真E |

|

香炉の灰を均(なら)し、香炉を磨き、出来上がりです。写真F |