お寺豆知識

|

昔、あるところになかなか子どもが生まれない夫婦がいました。 名前は、「寿限無(じゅげむ)寿限無、五劫(ごこう)のすりきれ、海砂利水魚(かいじゃりすいぎょ)の水行末(すいぎょうまつ)、雲来末(うんらいまつ)、風来末(ふうらいまつ)、食う寝るところに住むところ、やぶらこ うじのぶらこうじ、パイポパイポ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの長久命(ちょうきゅうめい)の長助」でございます。 その言葉一つ一つの説明をしておりましたら、お盆の初盆表が載せられませんので、その中の「五劫(ごこう)のすりきれ」の話でございます。 この「劫」とは、仏教でいう時間の単位です。縦・横・高さがそれぞれ一六〇キロメートルの大岩があって、ここに百年に一度だけ天人が降り立ち、その天人の衣が大岩の表面をなでてすりきれるまでの時間を一劫(いっこう)といいます。それを五回繰り返すことが「五劫(ごこう)のすりきれ」でございます。要は、それくらい長生きしてほしい、という願いなのです。 しかし現在は、時間が長くかかってやりきれない心情を指し、めんどうで気が進まない様の意味に転じてしまいました。有難さの深みが、悪くとられてしまうようになったのでございます。 それに致しましても、親が子に有らん限りの願いを込めて名を授けるのは、いつの世も同じでございますし、わが家も長男に限ってはそうでした。次男、ましてや三男となると、なんか適当感が出るのはこれもまた世の常でございましょうか(苦笑)  |

|

昔、あるところになかなか子どもが生まれない夫婦がいました。 名前は、「寿限無(じゅげむ)寿限無、五劫(ごこう)のすりきれ、海砂利水魚(かいじゃりすいぎょ)の水行末(すいぎょうまつ)、雲来末(うんらいまつ)、風来末(ふうらいまつ)、食う寝るところに住むところ、やぶらこ うじのぶらこうじ、パイポパイポ、パイポのシューリンガン、シューリンガンのグーリンダイ、グーリンダイのポンポコピーのポンポコナの長久命(ちょうきゅうめい)の長助」でございます。 その言葉一つ一つの説明をしておりましたら、お盆の初盆表が載せられませんので、その中の「五劫(ごこう)のすりきれ」の話でございます。 この「劫」とは、仏教でいう時間の単位です。縦・横・高さがそれぞれ一六〇キロメートルの大岩があって、ここに百年に一度だけ天人が降り立ち、その天人の衣が大岩の表面をなでてすりきれるまでの時間を一劫(いっこう)といいます。それを五回繰り返すことが「五劫(ごこう)のすりきれ」でございます。要は、それくらい長生きしてほしい、という願いなのです。 しかし現在は、時間が長くかかってやりきれない心情を指し、めんどうで気が進まない様の意味に転じてしまいました。有難さの深みが、悪くとられてしまうようになったのでございます。 それに致しましても、親が子に有らん限りの願いを込めて名を授けるのは、いつの世も同じでございますし、わが家も長男に限ってはそうでした。次男、ましてや三男となると、なんか適当感が出るのはこれもまた世の常でございましょうか(苦笑)  |

|

皆さん覚えておられますか? 以前の「いずみ平成23年7月号」に掲載致しました「蓮のあれこれ」ですが、その際の掲載内容は、蓮にまつわる「ことわざ」と蓮の名が付く「大山蓮華」という花の紹介を致しました。 レンゲ草の花言葉は、「あなたと一緒なら苦痛がやわらぐ」「心がやわらぐ」だそうです。一輪では華やかさに欠けるレンゲ草も、群衆で咲き誇る姿に、本当に心癒されピッタリな花言葉です。

手に取るな やはり野に置け 蓮華草 播磨(現在の兵庫県)の俳人、滝野瓢水(たきのひょうすい)が詠んだ句で レンゲ草は野に咲くから美しく見えるのであって、それを摘んできて家の中に飾っても調和せず、美しく見えないことから、遊女を身うけしようとした友人をいさめる為に、遊女は色町にいてこそ美しく見えると諭しました。今でも、世の多くの男性諸君には頷ける苦言かもしれません。 滝野瓢水とは、実際のところどんな人だったのでしょうか。 瓢水は本名を滝野新之丞(しんのじょう)といって豪商叶屋(かのうや)の息子でした。しかし放蕩を尽して余りあるはずの財産を使い果たし、すっかり貧しくなってしまったといいます。 次々と土地家財を売り払い、立ち並んでいた蔵の最後の一つを手放すこととなったその日に 蔵売つて 日当たりのよき 牡丹哉 かなり浮世離れしていたと思われますが、物事に執着がなく、中々味のある俳人の様です。 浜までは 海女も蓑着る 時雨哉 海に入れば濡れてしまうのに、なぜ海女は蓑(みの)を着るのか、仕事の前に風邪をひかないためです。 同じように、死ぬときまではきちんと生きなければならないと、瓢水の悟りの妙境を見る気がします。 ◆レンゲはちみつとは レンゲはちみつとは、レンゲの花のみから採れたはちみつになります。  |

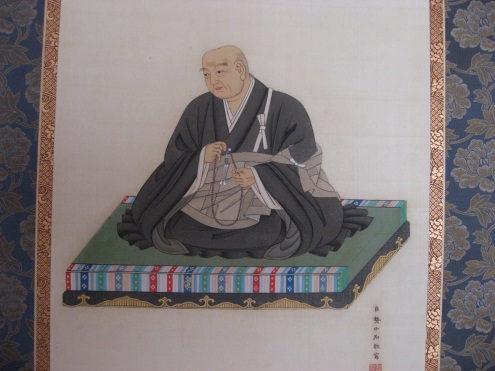

この方は私ではありません。(苦笑) お葬式の際に、住職が頭にかぶっているものを「誌公帽子(しこもうす)」といいます。孫悟空の三蔵法師をイメージ下されば、お分かりかと存じます。 そもそも、僧侶の頭を包むものは、帽子(ぼうし)と書いて「もうす」と読ませます。 さて、誌公帽子(しこもうす)について調べてみたところ、仏衣として誕生したのではないようです。『四分律(しぶんりつ)』という巻物の中によりますと、寒いとき、尼僧さん(女性の出家者)が、頭が冷えて痛みを訴えたため、お釈迦様が頭を包む帽子を許したと、記されております。ですから、僧侶の威儀を整えるためのものでなく、耐寒のための苦肉の策であったのです。 その後、中国の斉(せい)の時代になり、皇帝に迎えられた宝誌(ほうし)が身に着けた頃から僧侶の仏衣として定着していきました。それ故、名前が宝誌(ほうし)のかぶった帽子で、誌公帽子(しこうもうす)という名前になり、今ではそれが短くなって、誌公帽子(しこもうす)というようになったのです。日本では、平安時代には既に着用されているようで、現在では、葬儀などの大法要のとき導師が着用するようになりました。  やがて、皇帝に召し抱えられると、皇帝が絵師に宝誌(ほうし)の人物画を描かせたところ、絵師の目の前で宝誌(ほうし)の顔が割れて中から菩薩が現れ、その中の菩薩がどんどん変化するので、結局お顔を書く事が出来なかったということです・・・ たかだか、仏衣の説明ではございましたが、これで、誌公帽子(しこもうす)の由来がお分かり頂けましたでしょうか。  |

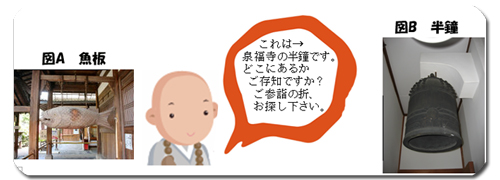

除夜の鐘の音と言えば「ゴォーン」と皆様口にされるでしょう。 NHKゆく年くる年の番組が始まると、多少の音色の違いはあるものの、どれも「ゴォーン」と鳴り響いております。 また、鐘の音については時間の経過と共に「アタリ」「オシ」「オクリ」「ウナリ」の4つの部分があり、これらの調和のとれた鐘の音がいいとされているようです。

因って、鐘の音を文字にすると、「ゴォーン」となるのです。ありがたや、ありがたや。  |

法然上人が開かれました浄土宗ですが、法然上人没後、法然上人ゆかりの寺院が浄土の根源寺院として、総本山や大本山となり法然上人の教えを受け継いで布教に勤めて今日まで参りました。 その一つは、鎮西上人が流れを作った浄土宗鎮西派(総本山が知恩院の為、知恩院派とも言います)で、もう一方は西山上人が流れを作った浄土宗西山派の2派でございます。 では、浄土宗西山派はと申しますと、大本山は無く

禅林寺(永観堂)を本山とする「浄土宗西山禅林寺派」と

誓願寺を本山とする「浄土宗西山深草派」と我が「西山浄土宗」の3派に分かれ、浄土根源の精神を修行追求し、布教に勤めております。 さて、本題ですが、ご説明致しました西山派の中の1派の禅林寺(永観堂)でございますが、このお寺はちょっと変わった経緯の西山派のお寺でございます。 そして禅林寺は、法然上人を宗祖に、証空上人を流祖にいただく、浄土宗西山禅林寺派の総本山となりました。これでお分かりの通り、分かれ、分派したのではなく、宗派を変えて浄土宗に改宗したのでございます。 そしてその禅林寺に三男萬斎を連れて行った際、迷子になり大騒動したことは、親族の中でも有名な話でございます。(苦笑) |

私どもお寺の僧侶が結婚する際、本堂の阿弥陀様の前で結婚の報告をさせて頂く式を執り行います。その仏式を「仏前結婚(ぶつぜんけっこん)」と申します。本堂と言えばお葬式や法事といった法要を連想されるでしょうが、「仏前結婚」の際は、本堂に紅白の幕を張り、紅白の餅を供えお祝いムード一色になって執り行われます。 今現在の多くの方の結婚式と言えば、ウエディングドレスを着た教会式が多く、次に着物で神前式、もしくは、式は行わずに披露宴だけというケースもあり、スタイルや形式は様々です。 そもそも、結婚式の歴史は古いのでしょうか。調べてみましたところ、「古事記・日本書紀」に日本神話として「イザナミノミコト、イザナギノミコト」の結婚話が出てくるそうですから、1400年ほど前には、何がしかの習わしがあったようです。ただ、江戸時代までは今の披露宴(祝言)を含む大人数の宴を行う人は、身分が高くそれなりの家柄と役職に就いた人たちのみで、多くの場合は両家の親族のみで行われる顔合わせが主流の様でした。 それが明治に入ると、鎖国を解いた日本に外国人、とりわけ宣教師がやってくるようになり、教会で行う結婚式が当たり前の文化の人から見ると、神仏の前で永久(とわ)の愛を誓わない日本人が野蛮に見えたと揶揄(ヤユ)するような書簡も残されていたようです。その影響からかどうなのかは定かではございませんが、明治の初め、日蓮宗の僧侶、田中智学氏が正式な結婚式(本化正婚式)の規定を制定し、世に出しました。 その後、明治天皇の結婚の儀に宮中三殿に拝礼し、神の前で誓いをたてる形式の結婚の儀が行われました。今でこそ永久の愛を誓う事は当たり前でしょうが、昔は高貴な人ほど、妾を持つことが許された時代ですから、天皇が一夫一妻制を前提とする結婚式を挙げるという事は、皇室ではこれが史上初の出来事でした。 田中智学氏の本化正婚式の規定と明治天皇の結婚の儀により、一般の人にも結婚式というものが少しずつ意識されていったのであります。 仏教界では本化正婚式の規定制定後、曹洞宗の住職が浄土宗の方との結婚の際、互いの宗派の違いという垣根を超える意味でお互いの「数珠の交換」をし、この行為が仏式の結婚式の礎となりました。その出来事をもとに大正時代には三三九度や親族固めの杯を取り入れた結婚式の差定(取決め文章)が決まりました。 明治の時代背景でほぼ同時期に「仏前結婚」「神前結婚」が誕生したので、執り行う内容は類似したものが多いようです。僧侶にかかわらず、檀家様ですとその方の菩提寺で「仏前結婚」が出来ます。結婚式場の商業施設でも今は「仏前結婚」に対応可能な場所の提供もあるようです。祝詞の代わりに僧侶がお経をあげるという形式ですが、阿弥陀様のご来光をあびて神聖なる誓いをたてる結婚式です。興味のある方はご参考にされて下さい。 前述のように、「仏前結婚」「神前結婚」の執り行いに多くの類似行為があると記載しましたが、一つ大きく違う事がございます。それは式の半ばで行う「行華(あんげ)」という所作です。 合掌 |

お供え物と申しますと、、お花、菓子、果物が一般的と認めましたが、神仏にお供え物をするようになった歴史は古く、紀元前のまだ日本に仏教が伝来される前の、太陽信仰をしている頃にさかのぼります。 その頃は狩猟で獲物をしとめた際に、一旦神に獲物を捧げ、それから食すようにしておりました。やがて農耕が始まると、収穫の品を供えるようになりました。 その思想が日本にも伝わり、鎌倉時代に後鳥羽天皇が愛用して以来、天皇家の紋として受け継がれてきたため、特に菊が高貴な花と日本では定着しました。 仏教が一般市民に広がる江戸時代でようやく人々が身近な仏様にお供え物をするようになったようです。勿論その際の花は、野に咲く花です。特に故人様が亡くなった際の時期の花は、故人様を思い出させ、特に思い入れの花であったことは時代が変わっても同じです。 また「菊」と「聞く」で、ごろ合わせをし、仏様にあるがままの私の胸の内を聞いてもらう、仏様のみ心を聞かせて頂くという、日本人に特有な言葉のあやも浸透してきているようです。 何はともあれ、花はあっても仏心という心なければ意味はなく、花はなくとも大切な仏心の持ち合わせが一番であることは間違いございません。 合掌 |

『仏説阿弥陀経(ぶっせつあみだきょう)』 浄土宗の教えのよりどころとする経典は「浄土三部経・じょうどさんぶきょう」と申しまして、『仏説無量寿経・ぶっせつむりょうじゅきょう』、『仏説観無量寿経・ぶっせつかんむりょうじゅきょう』、『仏説阿弥陀経・ぶっせつあみだきょう』の三経典を指し、法然上人が最も大切だと選ばれました経典のことでございます。因って浄土三部経は、浄土宗根源の経典でございます。 『仏説観無量寿経・ぶっせつかんむりょうじゅきょう』 お釈迦様がこの世で生きていた頃、釈迦国の王子の妃(きさき)であった韋提希夫人(いだいけぶにん) を対象として例にとり、人がどのようにして極楽浄土に往生するかを説いております。 『仏説無量寿経・ぶっせつむりょじゅきょう』 阿弥陀仏が仏となられた因縁である本願を記し、その中に人々を苦しみから救いたいと願うその思いと、その願いが成就達成してからのお慈悲が述べられています。 『仏説阿弥陀経・ぶっせつあみだきょう』 この『阿弥陀経』には、極楽浄土はどういうところかということが説かれています。 中々意味まで理解することは難しいでしょうが、法要中のお経が上記の意味を説いていると知って法要に出るとまた感慨深くお感じ頂けるかと存じます。 合掌 |

年の瀬になると、お正月の生活用品が目白押しになると共に、年初めから使う手帳やカレンダーが一斉に売り出されます。早馬の如く午年(うまどし)が終わり、来年の干支・未年(ひつじどし)に因んだものも所狭しと、販売されます。 来年の干支である「未年(ひつじどし)」ですが、「ひつじ」とは言うものの、羊年とは書きません。十二支全てに動物があてがわれているにもかかわらず、書く文字が違うのはどうしてでしょうか。 もともと十二支は、中国殷(いん)の時代、十二年で天を一周する木星の軌道上の位置(天の位置)を示すための任意の数詞でした。 つまり十二支は「年」を数える年号名称だったのです。やがてその考えは「月(12ヶ月」や「時(12時間)」を数える数詞などにも用いられていきます。 その際に使われていた中国での文字は子(シ)、丑(チュウ)、寅(イン)、卯(ボウ)、辰(シン)、巳(シ)、午(ゴ)、未(ビ)、申(シン)、酉(ユウ)、戌(ジュツ)、亥(ガイ)ですが、やがて中国より日本に十二支が伝わると、ある民話と結びつくのです。 昔々の大昔のある年の暮れのこと、神様が動物たちにお触れを出したそうな。 ところが猫は神様のところにいつ行くのか忘れてしまったので、ねずみ に聞くと、ねずみはわざと一日遅れの日を教えてやった。猫はねずみが言うのを間に受けて、喜んで帰っていったと。さて元日になると、牛は「おらは歩くのが遅いだで、一足早く出かけるべ」と、夜のうちから支度をし、まだ暗いのに出発した。牛小屋の天井でこれを見ていたねずみは、ぽんと牛の背中に飛び乗った。そんなこととは知らず、牛が神様の御殿に近付いてみると、まだ誰も来ていない。 我こそ一番と喜んで待つうちに門が開いた。とたんに牛の背中からねずみが飛び降り、ちょろちょろっと走って一番になってしまった。それで牛は二番、 それから虎、兎、龍、蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪の順で着いた。猫は一日遅れで行ったものだから番外で仲間に入れなかった。それでねずみを恨んで、今が今でもねずみを追い回すのだそうな。 福島民話 干支情報サイト参照 結論から申しますと、12年の年の数え方を分かりやすく、動物を使って表しただけのことです。やがてウソか本当か、干支別の性格判断や、その年の幸運グッズが売り出され、干支は日本固有の代物となりました。 何々、未年の女性の性格・・人当たりが良くて温和、口答えや口げんかを嫌い人間関係が良好・・嘘だ嘘だ!!! 我が家に一人未年の年女がいる!彼女は一切上記の性格には当てはまらない虎のようなタイプだ!!とりあえずその人の年齢は36歳とごまかしておこう。 (そんなわけないですな!嘘はバレバレ・笑) |

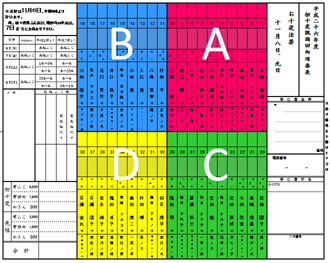

いつも配られているお十夜の申込用紙に、

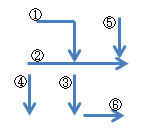

分かりやすく色を付けてみました。 AとB、CとDの間で休憩がありますので、 軽食とられたり、飲み物を飲まれたりされております。

例(1日目) 以外に忘れがちな・・・お十夜便利グッズ 敷物・・ご家庭のスペースが確保されると共に、冬の底冷えを防ぎます。 お賽銭・・全員の方が、ご自分のお参りだけではなく、同じパートの方もお参りをされていますので、多めのお賽銭のご用意が宜しいかと。 椅子・・本堂の椅子は数が足りなくなります。ご自分用のご用意を お数珠・・一番忘れておられます。前もってご準備しておきましょう。 服装・・お参りの服装は、普段着で構いません 電気ポット、ホットカーペット等電気製品の本堂ご使用は固くお断りいたしております。ブレーカーが落ちてしまいます。 |

仏像の原点は、仏教をお開きになったお釈迦様のお姿ですが、後の高僧たちが人々に仏教を広めていく過程で、信仰の対象として様々な仏像を作るようになりました。 特に如来像には、悟りを得て超越した存在を具現化するために、三十二相の姿の特徴があるようです。よく知られているもので、耳たぶが肩に付くほど長く、足裏には不思議な印があり(涅槃像を思い出して下さればお分かりかと)額には大きな「ほくろ」の様なものがございます。中でも仏様の頭髪はイボ状の突起物の肉髻(にくけい)が付いており、てっぺんにお椀を伏せたように盛り上がっております。その部分を「仏頂(ぶっちょう)」と申します。「仏頂(ぶっちょう)」は、仏の智慧の象徴とされ、特に神秘的な力が宿っているとされました。 密教系の宗派では、「仏頂(ぶっちょう)」の一つ一つ肉髻(にくけい)に独立した仏が存在しているとされ、そのお力の象徴仏として「仏頂尊(ぶっちょうそん)」という仏様が作られました。「仏頂尊(ぶっちょうそん)」は智慧に優れ、威厳に満ち溢れている容姿とされ、その反面、現世の我々には無愛想で不機嫌に見えることから、不機嫌な顔つきを「仏頂面(ぶっちょうづら)」というようになりました。 因みに、我が家の三人の子供たちは、毎朝起き抜けが「仏頂面」で、ふてぶてしく不機嫌です。これからは3人のことを「仏頂尊様(ぶっちょうそんさま)」と崇め、誠にありがたい存在であり、決して親をイライラさせているのではなく、親を改心させ、親の人格形成向上に子供が一役買っているのだと思い、精進して参ります。 |

愚僧私の気になったことは、その「むなかたタウンプレス」の黒田家ゆかりのお寺が紹介されたことです。黒田官兵衛直筆の文書がある「承福寺・臨済宗」や「西福寺・浄土宗」はすぐ近くのお寺で、黒田官兵衛(くろだかんべえ)ブームと共に脚光を浴びているのではと、俗人さながらにうらやましく横目で見ておりました。(笑)

その梵鐘がどのように黒田官兵衛に繋がるかと申しますと、黒田官兵衛の息子の黒田長政(くろだながまさ)が一度海底に沈んだ釣鐘を引揚げようとしたのです。 え~・・若干無理やりのくくりですが、黒田官兵衛とかろうじて繋がる、・・繋がってないかもしれませんが・・いえ繋がっていると願いたい泉福寺であります。 (住職苦笑)  ちょっとご紹介! お寺のヤマフジ見事ですよ!! |

|

日本に蝋燭(ろうそく)が登場するのは奈良時代に入ってからで、仏教の伝来とともに中国から伝わってきたとされております。もちろん蝋燭(ろうそく)は仏教儀式に使われたのですが、当時は日本で製造しておらず、中国からの輸入されたものだけでしたので、かなり貴重な品物でした。日本では、平安時代に入ると、ようやく蝋燭(ろうそく)が製造されるようになりました。原料は蜜蝋から松脂へ更には、ハゼの実や漆から作られた蝋燭(ろうそく)が登場しました。明治以降は、石油化学工業の発達により石油パラフィンが大量生産されると、和蝋燭(わろうそく)は洋蝋燭(ようろうそく)に変わってしまいました。一般によく目にするほとんどの蝋燭(ろうそく)が洋蝋燭(ようろうそく)です。 現在の洋蝋燭(ようろうそく)は、芯が燃焼に伴って燃え尽きるようになっていますが、芯の太い和ろうそくは芯が燃え尽きず、上に残ってしまます。そうなると、明るさの質が落ちるため、適時芯の先を切り落とす作業を必要とします。手間はかかりますが洋蝋燭(ようろうそく)の炎がやや丸く安定した炎であることに対し、和蝋燭(わろうそく)は筆の穂先のような炎で、蝋燭の構造上、燃焼中はずっと炎が揺れ続け、幻想的な空間を作ります。原料が植物という事もあって、煙が少なく臭いやススが出にくいとされております。 今では、和蝋燭(わろうそく)の職人さんの減少や原材料の不足により、手作りの和蝋燭(わろうそく)は手の出ない高級品で、機械作りの和蝋燭(わろうそく)でさえも洋蝋燭(ようろうそく)よりも高価です。ただ、日本人として、日本古来からある和蝋燭(わろうそく)を目にする機会がございましたら、一度は体感してみて下さい。

|

鐘崎言葉で「みそはぎ」の事を「そうはぎ」とも呼んでいるようですが、全くの方言で実際のところ学名は「みそはぎ」で漢字にすると禊萩(みそはぎ)となるようです。 学名 ミソハギ属ミソハギ科。  名称の由来は、「みそぎはぎ」を略したもので、古来の習わしの「みそぎ」に由来しております。 名称の由来は、「みそぎはぎ」を略したもので、古来の習わしの「みそぎ」に由来しております。「みそぎ」とは海や川に身を投じて体を清め、罪や穢れを洗い流すという宗教感のある民族行為を言います。それに因んで、お盆で先祖の霊が帰ってくる際に、先祖の霊と共に悪霊が迷い込んでこないように、悪霊を祓うという願いを込めて「みそはぎ」を仏前に供えるようになったようです。 また、みそはぎの「はぎ」は「萩の花」に似ているからとのことです。 「みそはぎ」は日本全域に分布繁殖しているようで、お盆行事に各地域のお供え物として定着していると共に、地域ごとにその取扱いも若干の違いがあるようです。 パターン1 各家庭で盆前に「みそはぎ」の枝を水に浸して、仏前の供物に「みそはぎ」から滴る水をかけて、禊ぎ(みそぎ)の儀式をする。 パターン2 長野県などでは、お盆の入りの日に、「みそはぎ」の花に水をつけて玄関先でおはらいをして祖霊を迎える。 パターン3 住職のお盆参りに、回向中住職の所作として「みそはぎ」を水に浸し仏壇に水を掛ける行為をする。必ずお参りの際に、用意しておかなければならない。 パターン4 ところてんの出来上がり原型を数センチの四角に切り(それを鐘崎言葉で「かがみ」と申すようです)、それを水の張った器に入れ、その上に「みそはぎ」の花を浸す。 鐘崎編と致しましたが、継承されているご家庭はかなり少なくなっているようです。 また、出身が京都である私と致しましても、北九州出身の家内の実家でもそのような風習はなく、いつどのように習わしが出来たか定かではありませんが、折角生まれた風習ならば、継承する楽しみもまたお盆ならではのことかもしれません。 |

沙羅双樹(フタバガキ科):釈迦が亡くなった所にあった木 沙羅双樹(さらそうじゅ) 今からおよそ2,500年前の2月15日(諸説多々あり)、お釈迦様は八十年の生涯を終えられました。横たわり亡骸となったお釈迦様の周りには東西南北それぞれ一本ずつの沙羅(さら)の木がありました。 沙羅の木は、一本の幹が二股に分かれ、二株あるところから沙羅双樹( 図①さらそうじゅ)と呼ばれており、その一方だけはお釈迦様の死を悲しんで枯れてしまったと言われております。 また、他の諸説では、この時、季節外れの白い花を咲かせたとも伝えられております。 枯れたとも、白い花を咲かせたとも言われておりますが、その様子は、今現在の御葬儀にも反映しております。 それが「四華花(図③ しかばな)」という仏具です。お釈迦様の亡骸の四方に白い木が立った様子を、四華花に見たてております。 しかし、沙羅双樹はインド原産の常緑樹で熱帯樹の為、日本では育ちません。 平家物語にも登場する沙羅双樹ですが、日本で沙羅双樹と言っている樹木はツバキ科落葉樹の「ナツツバキ(図②)」のことです。 花の形はご覧のとおり全く似ておりませんが、共に花は朝咲ききると、夕方には色褪せて散ってしまいます。 その共通の植物の性質から、一日限りの花の命の短さを、全ての儚さに例えたのです。

|

仏教三大聖樹とは、お釈迦様の誕生から入滅までの間で、仏教確立に関わり深い樹木の事を申します。 今回は、印度菩提樹についてお話致します 印度菩提樹(インドボダイジュ・クワ科イチジク属) 印度菩提樹は、お釈迦様が悟りを開いた場所にあった木といわれております。そもそもお釈迦様は、修行を始めるにあたり、当初、2人の仙人のもとで思想を学び、悟りを得ようとしましたが、どの教えも彼を満足させず、5人の弟子と共に苦行を行うようになりました。 しかし、体を痛めつけ、断食をしても悟りに至る事は出来ず、苦行だけでは悟りを得る事が出来ないとお釈迦様は知ったのです。それ故、何事も極端な考えではなく、中道が肝心と苦行の無意味さに気づき、35歳で6年続けた苦行を止め、ガヤー村の菩提樹の木の下で静かに座禅を組んで瞑想に入ったとされております。 その瞑想中、悪魔が悟りを妨害する為に、大軍で押し寄せるなどの横槍もありましたが、釈迦はこれをことごとく調伏し、瞑想開始から49日後の12月8日未明に悟りを開き、彼は「菩薩(修行者)」から「仏陀(覚醒者)」となったと言い伝えられております。 ガヤー村は後に仏陀が悟った場所として“ブッダガヤ”と呼ばれるようになり、今でも仏教聖地のひとつです。 お釈迦様の悟りを祝い、仏教では12月8日には成道会(じょうどうえ)が行なわれます。 釈迦の悟り お釈迦様は「生老病死の苦」を克服する為に悟りを得ようと、たゆまなく努力したのですが、行き着いた回答が、「執着を捨てる」ということでした。 お釈迦様は「ご縁」をテーマにして、「苦」の根源を探った結果、万物が変化するという事実を認めない「無知」が「迷い」を生み、迷いが「欲望」を生み、欲望が「執着」を生み、執着が「苦しみ」を生むという結論に至ったのです。 |

(別名 曼珠沙華・まんじゅしゃげ) 仏教経典(法華経←他宗教にて目にしたことはありません)に曼珠沙華と出てくるそうですが、その花は「天空の花」「天界の花」とされ、空想の花です。実際の彼岸花の別名が曼珠沙華になったのかは、今現在の調べでは定かではありませんでしたが、天に向かって反るようにして立ち上がっている花弁の姿が天空の花とイメージが重なるのではと考えております。 時期を誰かが教えたはずもないのに、秋の彼岸に一斉に真っ赤に咲き誇る姿は、人々の目を奪います。特に田畑の畔に列をなす姿は、しみじみと秋の到来を感じさせてくれるものです。 また当時の墓地は土葬の為、動物が掘り起こすことを防いでくれました。 生育方法は、まず花が咲き、花が終わると葉が出て、春に葉が枯れる事を繰り返し、決して花と葉が同時に生育することはありません。それ故、俳句の季語と致しましては「花は葉を思い、葉は花を思い」という意味で「相思愛」の意味合いを持ちます。 因みに季語繋がりで申しますと「お彼岸」という季語は、俳句の世界では「春彼岸」のことを指し、中日や彼岸前も同じく春の彼岸を示したものとなります。秋の彼岸を用いる場合には、あえて「秋彼岸」と使わないといけません。  ここで一句・・・・・・ |

≪ 広島県 安芸編 ≫ ≪ 広島県 安芸編 ≫

広島では、お盆になると竹に色とりどりの紙を貼った盆灯篭(ぼんとうろう)をお墓にお供えするそうです。   ≪ 高知県 中土佐編 ≫ ≪ 高知県 中土佐編 ≫

このあたりではお盆に面白い風習があります。  ≪ 長崎編 ≫ ≪ 長崎編 ≫

御存じ派手なお盆と言えば、長崎でしょう。  ≪ 岩手県 盛岡市編 ≫ ≪ 岩手県 盛岡市編 ≫

町内単位で3mほどの精霊舟を作り、お戒名や名号を書いたお札が張り付けてあり、紙提灯や紙花で飾りつけた舟を、フンドシ姿の男氏で運び、北上川に浮かべ火を点けて流します。 |

お寺を表す文字と言えば「卍(まんじ)」と皆さん思われることでしょう。しかし、考えてみますと、なぜあの形がお寺を表す文字になったのでしょうか。また、文字もの形も奇怪なら、「まんじ」という呼び名もお寺とかけ離れているように思われます。そこで、「卍(まんじ)」とは何なのかを調べてみることと致しました。 卍(まんじ=万字)の歴史は古く、紀元前の古代インダス文明の栄えた各地域で、出土品に図案化された多くの形象文字が残っており、その中に太陽が光を放つ状態を象形化したのが卍(まんじ=万字)の起源であるとされるようです。読み方は、すべての力=万の意味を持つことから、卍=まんじ・万字と読まれるようになりました。 また、太陽の光だけではなく、運動のシンボルや、他に吉祥の意の図案化したものが起源とする説など多説も多く残っております。 時代の流れで、文字や宗教が発達してくると、ヒンドゥー教では、ビシュヌ神(※注1)の胸毛の渦巻きを象徴するものとされ、仏教では釈迦の胸や足裏にある瑞相という意味にされ、ジャイナ教(※注2)でも吉祥の印として用いられています。 ※注1 ヴィシュヌは、ヒンドゥー教の最高神の1つで、4本の腕を持ち、男性の姿で表されております。妻帯者で、ラクシュミーと言う妻を持ちで、ヴィシュヌのへそから、蓮の花が伸びて行き、そこに創造神ブラフマーが生まれ、ブラフマーの額から破壊神シヴァが生まれたとされております。 (他宗教は難解です・・苦笑) ※注2 ジャイナ教とは、仏教の開祖釈迦とほぼ同時代に開かれ、特に不殺生の誓戒を厳守するなどその徹底した苦行・禁欲主義をもって知られるインドの宗教一派。 仏教と異なり、インド以外の地にはほとんど伝わらなかったが、今日もなおわずかだが無視できない信徒数を保っている。 ヒンドゥー教もジャイナ教、仏教もすべて、インドまたはその周辺で、開かれたので、古代インダス文明から時代を経て、宗教と卍の結びつきが深まっていったのは歴史上当然のことのように思われます。 卍が確立された初期には、回転の方向による明確な意味付けはなかったようですが、太陽・天体の動きである右回りが定説になると、インドでは樹霊が宿る菩提樹を中心に右回りしながら男児の誕生を祈る行為が生まれ、仏教聖地を右回りに拝するのが良いと考えられるなど、右万字が聖なるもの、それに対し左万字は逆に死を表すものとして区別されるようになりました。 やがて他説があまり重んじられなくなり、卍(まんじ=万字)が仏教の中に溶け込む事が主な使い方になると、より一層、仏様の胸・手足・頭髪などに宿った瑞相(ズイソウ)を意味するようになり、仏心のしるしとして用いるようになりました。そのことから、卍自体が寺院や仏教の記号・紋章としても使われるようになったのです。 現在「卍」は、地図標示に宗派を問わず「仏教寺院」のマークとなり、漢字の文字がマーク化することは実に異例である、とされてあります。

一言に、寺院記号の「卍」ですが、かなり古くからの歴史背景があったことがお分かり頂けましたでしょうか。では、最後に一休みして、誰も知らない卍の書き順(筆順)をお教え致しましょう。 |

友引を含む先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口この言葉の日取りを「六曜(ろくよう)」と申します。現在で使われる先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口、の「六曜」は、古くは、赤口以外は全て違った言葉で使われておりました。 かつての言葉は即吉、共引、周吉、虚亡、泰安、赤口の順で繰り返されていた、とされております。 六曜とは元々、6日を一定の周期とし、それぞれの日を区別する為の「日にち単位の名称」として使われていたのです。即ち、月曜日、火曜日と同意味語扱いなのです。 それが時代の変化の中で、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口と文字が違う当て字に入れ替えられると、文字意味から想像するイメージが定着したのです。中でも「友引(ともびき)」は「凶事に友を引く」の意味が植えつけられ、ある日ある方向に事を行うと災いが友に及ぶとする考えに至ったのです。 やがてその思想は、俗説ながらも日本人風土として完全に定着し、葬儀を行うと身内にも不幸が起こるとされ、葬儀を行わなくなりました。よって、結果的に火葬場が休みになったのです。 今現在は、俗説は俗説として考え、とらわれることなく、友引でも火葬場が稼働している自治体が多くなってきております。 しかしながら、宗像市は今現在まだ友引の日は、火葬場はお休みです。 よく、法事は仏滅にしたら良くないですか?等のご質問もございますが、現代風に言い換えれば、法事は火曜日にしたら良くない事ですか?といったような意味と同じ事なります。 縁起の良いことや、勝負事等、気遣いさることは日本人の大変良い風潮と思われます。また、多くの人との調和から昔ながらの流れを壊さずにすることも善いことでしょう。しかし、六曜とは本来「昔の曜日の名前」であることは御理解下さい。

一般的なカレンダーなどにも、これまで広く用いられ印刷されてきました。しかし、行政をはじめとする公共機関が作成するカレンダーでは使用せず、掲載を取り止めるよう行政指導を行っている機関もあるそうです。これは、根拠のない迷信であること、無用な混乱を避けるなどの理由によるようです。 |

そもそも、なぜ日本人は正座をするのでしょうか。この疑問に応えるべく、歴史を紐解き調べましたところ、江戸時代以前は、胡坐(あぐら)や立膝、横座りが普通で、お行儀の悪い所作とはみなされていませんでした。武家、僧侶、茶人に至ってでさえ、誰もが正座などしてはいなかったのです。また、当時の生活は板張りが主たる住環境で、服装も私の衣を想像して下さればお分かりのように、襞状(ひだ)の長いプリーツスカートのような服装でしたから足の様子が目に触れないことが、胡坐(あぐら)等の座り方には都合が良かったのでしょう。 それが時代の移り変わりで、武家社会では、殿様と地方君主の身分の違いの象徴作法、茶の世界でも狭い茶室の効率よい席入りのための正座が所作として確立されていったようです。 仏教の世界では、法要座法として正座はあったものの、やはり胡坐(あぐら)が一般的でした。ところが、江戸時代に一般大衆へ仏教が浸透したと同時に、畳が普及したので、正座が出来る環境が整いました。それに加え儒学が中国より伝わった為、人々の心に道徳学や心理学が学ばれ、礼儀・良徳・治世に大きく影響を与えました。その儒学精神の礼儀、良徳なるものが、苦痛をこらえる正座に美徳要素を持たせ、日本人らしさの象徴的所作となったようです。 現代では、精神修行として仏教、神道、茶道、武道等多方面の世界で定着しておりますが、泉福寺本堂に用意されております椅子でお分かりのように、正座をしなくてもよい環境が出来つつあることも事実です。 時に志高める手段として正座をするも善し、心はそうあるとも椅子にて行うも善し、と各々の過ごし方が肝要かと存じます。 因みに、愚僧私が正座に慣れているので全くしびれない、と思われている方も居られるやもしれませんが、それは間違いで、多いにしびれと戦う若輩者でございます。 |

三具足は燭台(ローソク立て)、香炉、花立(花瓶)で、五具足は燭台1対(2本)、香炉1つ、花立1対(2本)です。 花瓶は香炉と燭台と共に三具足、もしくは五具足を構成し、仏様の供養のために欠かせない道具です。仏具としての花瓶の多くは、基本、一対(2本)で使用する小型の仏具です。その用途は本来の花挿しではなく、水を入れた花瓶に樒(しきみ)を挿し、香水として供えるというもので、水を貴重なものとするインド仏教の作法に由来しております。 また、ローソクは仏教においては仏前に供養する燈火のことで燈明(とうみょう)と申します。 そもそも、「火」の歴史を振り返ってみますと、太古の昔、大自然の変動から「火」という知恵を人類は学びました。その炎は自然界の偶然がもたらしたもので、当時の人類は、当然メカニズムも理解できず、ただ得た炎を絶やさないことに知恵を絞ったようです。 仏教としての「香」は、本来はインドの熱帯地域特有の臭気を消す匂い消しに趣を於き、亡骸を荼毘に臥す際に香を焚くことが仏教儀式として定着していきました。 インドの「香」はシルクロードを経て東に渡った香りといえば「お香や線香」です。しかし、西のヨーロッパへ渡ったものは「香油」、「香水」といった液体のものへと発展しました。それがやがて、明治時代になると、日本にもヨーロッパの文化が入ってきました。 今では、仏教の供物としての「お線香」だけではなく、香りを重んじ、その香りの効能から、精神安定やリラックス安眠などの効能が科学的に証明され、自己の精神コントロールに用いられるような多方面性も生まれております。 |

調理方法は、表面の薄皮を剥ぎ、茹でて食べます。但し、里芋の一種故に、薄皮を剥く際に、かゆみが出ることがありますので、御注意下さい。また、味は淡白で、胡麻和え、酢の物、味噌汁の具等に使用致します。 水芋は、独特のしゃきしゃき感を楽しむ夏の食材です。   |

お寺には、「蓮の花」がつきものとはご存じの事でしょうし、その詳細はよくある質問コーナーで認めさせて頂きました。 その馴染みある「蓮」のことばを使った熟語に「一蓮托生」(いちれんたくしょう)がございます。この「一蓮托生」という言葉は、仏教からきたものでございます。

「南無阿弥陀仏」と念ずるこの世の人々は、必ず極楽往生して、同じ蓮華(極楽の象徴)に身を托し、仏に生まれ変わるという考え方を表しております。今では転じて、事の善悪にかかわらず、仲間として行動や運命を共にすることを表し、特に悪行の馴れ合いを総するかのような意味合いが深くなっておりますが、本来の真髄を十二分に理解し、お念仏の大切さをお感じ頂ければと存じます。 また、仏教で使う言葉と致しまして、倶会一処(くえいっしょ)という言葉がございます。意味は、倶(とも)に一つの場所で出会うことです。浄土宗で最も大切な経典の一つ「阿弥陀経」に出ている言葉で、極楽往生したならば、先に極楽へ往っているご先祖様や親しい人たちに会えるという有難さのことです。亡くなっても尚、お浄土での再会という仏縁を結んで下さる阿弥陀様の本願の素晴らしさを謳っております。 更に、「蓮」の付く言葉以外に、今度は「蓮」が付く「花」をご紹介致します。下記の写真掲載にございます「大山蓮華(おおやまれんげ)」と申す花がございます。 モクレン科の落葉低木で、本来は深山に自生する植物です。深山の静謐に佇むこの花を見た時、その花の様子が仏教に関わりのある「蓮華・はす」に似ていたからのようです。また、「森の貴婦人」や「天女花」の異名も持つごとく、美しく、気品ある姿も如来様のお姿と重なり合わせたのかもしれません。 花の命は短くて「一日花」に近いのですが、蓮のように開花の最後に一瞬にして散りゆくのではなく、開花後一日だけその姿を茶色に変色させつつも、留(とど)まります。色こそ枯れ行く色ですが、姿かたちは、凛とし勢いすらあるのです。 その花の性質が、枯れ行けど尊きて、仏教精神とことごとく追重致します。蕾から開花まで、表情深く、出会いがあれば心ときめかせる花であります。 言葉にも、花にも「蓮」が見て取れるには、生活そのものに、仏様の教えがあちらこちらにあることを表しております。 →蓮の育て方もご覧ください。

|

約2500年前の4月8日(旧暦の5月8日頃)に、お釈迦様がお生まれになりました。後に仏教をお開きになりましたが、その誕生の様子は仏教神話につづられております。

お釈迦様は仏教を開き広める責務がありました。我々にも大いなるこの世での役割があるはずです。それが何なのかを探すことが人生です。 お釈迦様の誕生を祝し、わが子の成長を重ね、「甘茶供養」をさせて頂く「潅仏式」も有難い仏縁です。特にこれからの未来ある子供たちには、良い縁があって欲しいと願います。 |

浄土宗を開かれた宗祖法然上人は、往生極楽の為には、ただひたすらお念仏(南無阿弥陀仏)を称えることであると、お念仏の大切さを諭されました。

加えて、仏教を「お念仏を行う浄土門」と、それ以外の修行を行う「聖道門(しょうどうもん)」に分け、浄土門を現世で極楽往生を願ってお念仏を行う門、聖道門を現世で修行を行い、悟りを目指す門と説かれておられます。 また、称名念仏は末法の世でも有効な行であることを説いておられます。末法の世に生まれた我々凡夫にとって、聖道門の修行は困難を要し、浄土門に帰し、念仏行をする事でしか救われる道は望めないと謳われました。生きる苦行の上に更なる行は不要とし、ただひたすら「お念仏」による極楽往生を信じる心が大切であると法然上人が八百年前に説かれておられます。 そんな偉大なる宗祖法然上人が没後八百年となり、総本山 光明寺で「八百年御遠忌」が厳修されます。法要は4月19日から25日までお勤めされます。宗祖の遺徳を偲び、個々の節目となる八百年をお感じ頂き、お念仏下されば幸いです。 |

枕経と耳にされますと、悲しくもお身内がお亡くなりになり、何はともあれお寺さんに連絡し、和尚さんにお経をあげてもらわねばと、思うものです。 しかし仏教定義の枕経では、本来ご臨終になる前に差し上げるお経が「枕経」である。 空想話です。 とある病院の一室で、医師と看護師が職業信念の元、懸命な医療行為をしているさなか、もう元気な姿で家には帰っては来られないだろうと感じたご家族は、私宛に枕経のお願いの電話をかけました。私は集中治療室へ入り、医療行為を施している医師の横で枕経をあげる・・・ということになります。 実際にそのようなことはあり得ません。

日に日に進む医療技術を以て、生命という炎をありとあらゆる方法で、ともしび続ける医療の現場と、仏教精神を追求し続ける宗教とは、同じ土俵での共存は極めて困難なことです。 ただし形こそ違えども、お気持ちは、仏教定義の「臨終前よりお浄土への安穏な旅立ちを願い、且つ最後の功徳を差し上げる」という思いで、南無阿弥陀仏とお念仏下さればと存じます。 その精神を象徴するものが、故人様のお側に掲げられる「阿弥陀様のお軸」であり、「南無阿弥陀仏の名号のお軸」となるのです。 出来ればあって欲しくはない出来事ですが、避けては通れぬ人の生死ならば、知って納得の上で、心地良く故人様をお浄土へお見送りする安らぎをお感じ下さればと存じます。 |

意外に知らないのが本山の事です。そこで今回は、総本山光明寺の年間行事の中で、大きな三大法要を簡単にお教え致します。 浄土宗をお開きになった宗祖・法然上人のご命日をご回向致します。

ご命日は建暦2年(1212年)1月25日ですが、本山法要は4月19~25日に執り行われます。 中でも50年おきに行われる御忌(ぎょき)法要を御遠忌(ごおんき)と呼ばれ、節目となる仏縁に慶賀し、盛大に行われます。ちょうど来年の平成23年が「宗祖法然上人800年御遠忌」です。法然上人がお亡くなりになって800年というとてつもない歳月と、それまで脈々と受け継がれてきた「み教え」に至極の感謝でございます。 法然上人の教えは分かりやすく申しますと、「南無阿弥陀仏とお念仏すれば、必ずお浄土(あの世)に逝けます」と説かれました。

毎年11月26日に流祖・西山上人のご命日回向法要を致します。 ご命日は宝治1年11月26日 (1247年)です。法然上人の下で23年間修業し、法然上人の教義を基に独自の教義を確立致し、浄土宗西山派(現、西山浄土宗)をお開きになられました。それは法然上人の、人々が念仏するからお浄土(あの世)に逝けると説いたのに対し、既に阿弥陀様が大いなるお力で常にあの世へお導き下さっていて、決して自分の力でお浄土に逝っているのではないと諭されました。それは、阿弥陀様のお力を他力(願力)と称し、それによって導かれている、と説かれたのです。西山上人によって阿弥陀様の他力(願力)という強いお慈悲を頂いていると人々は教えて頂きました。 そして、その教えにより阿弥陀様のありがたさに気づかされ、感謝の心が自然と南無阿弥陀仏と称えずにはいられないと説かれました。

毎年9月4日に開基・蓮生法師のご命日をご回向致します。出家前の名を「熊谷次郎直実」と申し、源平の戦で名をはす武将でした。しかし戦の中で慙愧の念とこの世の無常を嘆き、法然上人の下へ出家致し、蓮生法師となりました。多くの寺院建立を果たしましたが、粟生の西山浄土宗総本山光明寺のはじまりである念仏三昧院を粟生の地に開基致しました。その功績は西山浄土宗末寺の今に繁栄し、威徳を称えております。 |

本堂で行われる法要の際、正面祭壇にお供え物を供える台として用いる仏具に三宝・三方(さんぽう)と呼ばれるものがあります。形は木製で、折敷(おしき)と呼ばれる盆の下に直方体状の台(胴)がついた形をしております。 台の三方向に穴があいていることから、「三方」と呼ばれます。元々は折敷と台は分離していて、使用するときに台の上に折敷を載せ、また台に載せずに折敷だけで使用することもありました。 今日では折敷と台が完全に結合したものが使用されており、折敷だけで使用するものは三方とは別に用意するようになっております。 三宝・三方(さんぼう、さんぽう)は、古代には、高貴な人物に物を献上する際にも使用されました。寺院での祭事では、三宝(仏・法・僧)にかけて三宝(さんぼう・さんぽう)と書きます。  塗り三宝 道具としては四方向に穴のある四方という仏具もございます。格で申しますと四方の方が上位ですが、三方より入り込む三宝を受け逃がさない、との俗世間の意味づけで、仏具としては三方=三宝を用いるようになりました。 仏事の場合は塗りの三宝を使い、朱色の漆塗りが正式です。朱塗りは出来上がり当初は赤黒く暗い色になっておりますが、使い込むうちに鮮やかな赤になっていくことが特徴です。しかし高価な上、お手入れが大変ですので、実際には何度も洗える丈夫なプラスチックを使用致しております。  塗り高杯 他にもお供え物の台と致しまして高杯(たかつき)がございます。 高杯(たかつき)とは皿に脚をつけた形の器で、お菓子などを載せる器としてよく使用されております。高杯の歴史は古く、弥生時代には既にその原型が出来ておりました。元々高杯は、古来からおもてなしの席で用いられてきました。皿に食べ物を盛るだけでなく、皿に足をつけることで来賓の身分を高位に表し、敬意を込めた形にしたのです。 |

釈迦仏弟子の目連尊者が、神通力により亡き母の行方を探すと、餓鬼道に落ち、肉は痩せ衰え骨ばかりで地獄のような苦しみを得ておりました。目連は神通力で母を供養しようとしましたが食べ物はおろか、水も燃えてしまい飲食できないのです。これが盂蘭盆の起源とされますが、この経典は後世、中国での逸話からきているようです。 これに対し、阿難(あなん)の施餓鬼は「陀羅尼経(だらにきょう)」によるものです。 釈迦仏弟子の阿難尊者が、静かな場所で坐禅瞑想していると、焔口(えんく)という餓鬼が現れました。痩せ衰えて喉は細く口から火を吐き、髪は乱れ目は奥で光る醜い餓鬼であったのです。これが施餓鬼の起源とされております。

<餓鬼草紙より> この2つの話が混同され、多くの寺院において盂蘭盆の時期に施餓鬼が行われるようになったといわれております。どの逸話にせよ、人間は目の前に苦があることで救いを求める気持ちが生まれ、救いの中で感謝と未来への願いを懐くのです。 |

そもそもお盆の提灯はなぜ飾るようになったのでしょうか。 特に、初盆会となりますと、初めてのお盆会で、つい最近まで家族の一員だった故人に対し、追慕の気持ちが強く、特別にもてなしたいという心から初盆の習慣が強まったと思われます。

江戸時代以前は、上流階級において宗教的な祭礼や儀式に使われておりましたが、江戸時代以降は蝋燭が普及したため、庶民も普段の生活の中で照明器具として使われるようになりました。 二大産地は、岐阜県の岐阜周辺の岐阜提灯と、福岡県の八女周辺の八女提灯です。どちらの産地も経済産業大臣指定伝統的工芸品の指定を受けています。 また、博多発祥の提灯に博多長(はかたなが)があり、住吉提灯は博多の住吉町からその名前がついております。  お盆には欠かすことの出来ない提灯ですが、今では様々な色、デザイン物があるようです。基本は、床に置くタイプ、天上から吊るすタイプに分かれるようですが、日頃使われることの無い提灯に明かりを灯し、故人に思いをはせ偲び、普段と違う空間での盆供養は今の忙しく生活する我々への心身の慰めでもあると存じます。 お盆には欠かすことの出来ない提灯ですが、今では様々な色、デザイン物があるようです。基本は、床に置くタイプ、天上から吊るすタイプに分かれるようですが、日頃使われることの無い提灯に明かりを灯し、故人に思いをはせ偲び、普段と違う空間での盆供養は今の忙しく生活する我々への心身の慰めでもあると存じます。

|

灌仏会(かんぶつえ)

甘茶(あまちゃ)

風習 なお、「花まつり」の名称は明治時代にグレゴリオ暦が導入され、灌仏会の日付の読み替えが行われた後の4月8日が、関東地方以西で丁度桜が満開になる頃である事から浄土宗で採用された呼称で、それ以来、宗派を問わず灌仏会の代名詞として用いられていますが、現在の温暖化では当時の様子と随分様変わり致しております。 余談 |

木魚とは、経を読む時にたたく木製の仏具です。中が空洞で横に割れ目があり、魚の鱗(うろこ)が彫りつけられております。 そもそも木魚というのは、禅寺で合図に打ち鳴らす魚板(ぎょはん・図A)が変化したものです。

では、木魚が魚の形をしているのはなぜでしょう? 現在では、本来の精神趣旨を含めると共に、読経の一定のリズムをとる為や、大法要などでの大勢のお坊さんのお経の声を合わせる為に、木魚は欠かせないものとなっております。 |

| 以前お話を致しましたが、当山泉福寺の宗派は「

この我が宗派には、ご家庭の家紋のように、宗紋というものがございます。その宗紋は、本堂の至るところに文様され、建物のみならず、仏具の細部や私の袈裟に至るまで施されております。その文様には2種類の文様が使われているということはご存知でしょうか。 下記(A)のこの杏葉紋(ぎょようもん・アンズの葉)は、宗祖法然上人の生家の漆間家の家紋に由来しています。西山浄土宗の総本山光明寺の寺紋がこの「杏葉紋」です。 また、西山派として西山宗紋(B)もございます。この西山宗紋は曹洞宗で使われているのと同じ「久我龍胆(くがりんどう)」を宗紋としています。流祖西山上人が、村上天皇の末流「 曹洞宗の開祖・道元禅師の実父こそが、この久我通親なのです。西山上人は養子、道元禅師は実子という違いはあるものの、この二人は義兄弟であり、そのため曹洞宗の宗紋と、西山派の宗紋が奇しくも同じ久我龍胆紋を使います。

|

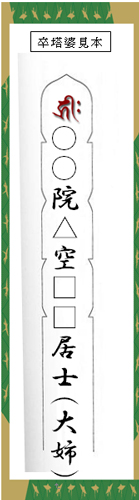

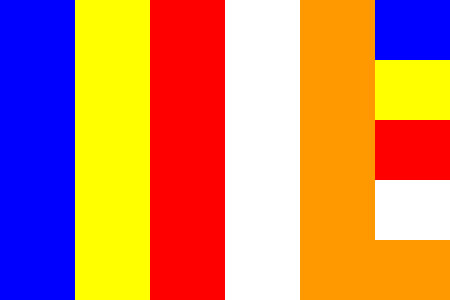

| 施餓鬼幡の特殊な形は、「五輪塔(下記写真掲載)」を簡略化したもので、古代インド仏教において宇宙の構成と考えられた五大要素の(地(ち)・水(すい)・火(か)・風(ふう)・空(くう)の五つ)の象徴を意味致します。 その形を図案化し、卒塔婆(そとうば)や施餓鬼幡(せがきばた)の形が作られました。 また、施餓鬼幡の特徴であります色にも意味があり、更に方角も表します。 (下記表参照) ゆえに、施餓鬼幡には、各如来様からのご加護を頂戴し、ご先祖様をお守り頂くお力が込められております。 つまり、施餓鬼法要を勤めることで、お盆で戻ってこられた ご先祖様が、その如来様のお陰で、餓鬼道(地獄の一つ)に陥ら ず、あの世に間違うことなく戻られるのです。 特に新仏様は始 めてこの世へのお帰りで、迷って方向を誤り、餓鬼道に入り込まないように案ずるご家族の心配が、初施餓鬼供養として営まれるのです。ですから、お盆が終わり、無事にご先祖様があの世へお帰りになられましたら、その施餓鬼幡は、各家々で焼却供養致すのです。

|

法要の際に、納骨堂の卒塔婆(そとうば)を書かせて頂きますが、御戒名の上に見慣れない文字が書いてあるのはご存知でしょうか。 法要の際に、納骨堂の卒塔婆(そとうば)を書かせて頂きますが、御戒名の上に見慣れない文字が書いてあるのはご存知でしょうか。その文字は梵字(ぼんじ)と申します。梵字とは古代サンスクリット語の基礎にもなっている文字です。 その梵字により、あらゆる菩薩様や如来様の色・形・位置・持ち物などすべての真理をシンボル化し、それを目で見ることにより仏様自身を表現しているものです。 ですから、我々浄土宗の場合は、浄土宗のご本尊の「阿弥陀様」を表しております梵字を「キリク、またはキリーク」と申しまして、その文字を卒塔婆に書いております。 ※他宗派では、その宗派のご本尊の梵字を使います。 <阿弥陀如来(あみだにょらい)キリークのお力> 大慈悲に浴して一切の苦難厄難を逃れ、 また福徳長寿が授かります。 卒塔婆に書いてあるキリークですが、ご自宅のお仏壇のお 位牌にもご戒名は書いてあるものの、そのご戒名には梵字が 書かれておりません。 梵字のキリークは仏様そのものを表しますので、お仏壇の ように阿弥陀様が居られる場所にはキリークは必要ありません。 逆に、お寺の納骨堂はご本尊として仏様が安置されており ますが、各家々の納骨堂(お霊家)内には阿弥陀様を祀って おりませんのでキリークの書いた卒塔婆をお供えいたします。 また、ご葬儀なども同様に満中陰(49日)までは、故人 様が真の仏様にまだなっておられないので、白木のお位牌に梵字を書いたお戒名を書き お祀りし、満中陰(49日)が過ぎ、お浄土で仏様にな られましたら、梵字のない 塗り位牌や繰出位牌 (写真掲載)に書換えて、 お祀り致します。

|

| 浄土宗で使用致しますお数珠(お念珠)を、日課念珠と申します。法然上人の弟子の阿波之介という和尚様が考案されたと伝えられています。 南無阿弥陀仏と念仏を唱え、その唱えた数を数える道具として考案されたのです。男女で玉数が違うのですが、男性用を三万繰日課念珠(さんまんぐりにっかねんじゅ)と申し、二つ輪が輪違いで繋がり一方が27個、もう一方が20個、玉があります。そして、房が二つ下がり、丸い房玉が6個、平たい房玉が10個ございます。 念仏を一回唱える毎に玉を一個爪繰り、全ての玉を掛け合わせると、 27×20×6×10=32,400回(煩悩の数108の300倍)念仏を唱えられるのです。 三万繰という名は32,400回から来ています。 女性用は六万繰日課念珠(ろくまんぐりにっかねんじゅ)といい、男性用の2倍の 64,800回念仏を唱えるのです。 南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、・・・・・と何万回も念仏を唱え、西方浄土に極楽往生する。 まさに、日課念珠は浄土宗の教義を表しているといえます。 これをお読みになり、慌てて御自分のお数珠を御確認された方もおありでしょう。そして、文面と違うお数珠をお持ちの方は、少々慌てられた方も居られるやも知れません。 そもそも、お数珠を御自身がお持ちになる機会が、急な訃報により、葬祭会場で購入されたり、亡き故人の形見であったりと、さまざまな背景で御自信の手にございます。また、付け加えますと、本来は、お数珠は宗派によりまして、形が違い、作法が違います。 では、上記説明の浄土宗のお数珠でなければいけないのかと申しますと、そうではございません。むしろ、形や状態が違えども、仏様や御先祖様に、南無阿弥陀仏とお念仏する心が必要なのです。  そして、この先、御自身がお念珠を新しく購入する機会や、お子様方が独立する際などにお分けするなど、そのような機会ができましたら、そのときは、浄土宗のお数珠を購入されればよ いかと存じます。 合掌 |

| ちまたのお話に「閻魔様(えんまさま)」が死者の裁きの番人として出てきます。この世の行いが良いと、あの世(お浄土)に送り、悪い行いの者は地獄へ送るといわれています。 閻魔様は十三仏のお一人で、中陰の期間の5七日(ごなのか)の守護仏です。 しかし、死後の世界は、この世の我々には、目にすることは出来ませんので、閻魔様はこの世の我々にも見えるように姿を変え、お見守り下さっています。  そのお姿が、「お地蔵様」です。空想の閻魔像は怖い形相とされていますが、実際の身近におられるお姿は、お優しいお地蔵様でした。いつでも、あの世に導かれるようにと、この世の者が、戒めとして、閻魔様の怖い裁きの逸話像を作ったようです。 |

法然上人は、浄土宗を開いた高僧です。 また、善導大師は唐(中国)の僧侶で、阿弥陀仏と念仏を説かれていました。その善導大師の御文に導かれ、法然上人が、浄土宗をお開きになったのです。 本堂両脇(東側、浜側)に、二仏(法然上人像と善導大師像)が鎮座されており、お祀り致しておりますし、皆様の御自宅のお仏壇にも同じく、二仏が鎮座されております。 また、本堂では、この度、分かりやすく、木札をたてておりますので、御覧下さい。 |

「

と説かれていることによります。 お十夜は、お念仏の尊さを知り、感謝の気持ちを込めて、これをお称えする大切な法会です。 今日ではその期間も、十日間から五日、三日、あるいは一日と短縮されて行われていますが、この大切な念仏会に参加し、仏の国での千年の善行にも勝る善行を、是非積んで頂きたいものです。 |

昨今のお葬式には、葬儀屋さんが喪家の意向を受け、お葬式を執り行いますが、 その際に、司会者が付くのが常のようです。  その司会者が、開会の際に「○○家の葬儀並びに、告別式を・・」と言われますが、 さて、葬儀と告別式との違いはなんでしょう。 葬儀とは故人の冥福を祈り、成仏することを願って遺族や近親者が営む儀式です。 また、仏教においても重要な意味があり、故人が仏道を修めるために、仏弟子として、 この世の塵祓いをし、お浄土に送り出す儀式のため、大切な儀式の一つとなっています。 一方、告別式は故人の家族、友人や知人が、故人と最後のお別れをする儀式です。 本来は葬儀に続いて会葬者全員で、遺骨を墓地に埋葬する前に行う儀式でしたが、 最近では、一般の会葬者全員で、故人に焼香をすることが、中心に行われるようになりました。 このように葬儀と告別式はまったく違った意味を持つ儀式のため、 葬儀が終わると僧侶はいったん控え室に戻り、 あらためて入堂して告別式を行うのが正式の形ですが、 現代の諸事情や風習の流れから、葬儀と告別式を同時に行うことが多くなってきています。 |

| 読んで字のごとく、陰の中のことです。同じ「かげ」でも闇夜の影のことではございません。 仏教の陰とは、「お陰様」の意になります。 お陰様とは、我々人間には到底及ぶことの出来ない仏様のお力によって守り導かれる有難さをいいます。 人間は、往生(死去)すると、すぐにあの世までたどり着くのではなく、七日ごとに諸仏のお智恵を頂きながら、一歩ずつお浄土に昇って行くとされています。そのお智恵を授けて下さる仏様が、十三仏で、下記の表の仏様になられます。

また、化身王とは、インド仏教神話に出てくる王様で、我々人間の戒めのために描かれた空想仏になります。特に五七日の閻魔様は有名であります。 即ち、中陰とは、故人様が、その守護仏のお智恵を頂戴し、お導きを受け、七日ごとに次の中陰の世界に進んでいくということです。 そして七回目の七日法要(四十九日目)にようやく真の仏様になられ、お浄土にたどり着かれます。その故人様のあの世への無事の安堵が法要という儀式になるのです。 ですから、形だけ、四十九日法要を営んでも、真の四十九日目が来ないことには、まだ、故人様は、あの世までたどり着かれてはおられません。 しかし、この世の我われの生活様式から、本当の四十九日の日に法要は難しく、若干早めて致す事もしばしばです。 だからといって、法要は終えたとしても、四十九日目までは、故人様の行く末を案じ、お念仏して頂かねば、御供養にはなりません。また、御遺族様に於かれましても、故人様の往生を看取り、命の儚さと無常の悲しみをあじわいます。その悲しみは、決っして癒えることはございませんが、不思議な事に、四十九日の法要を区切りとし、普段の生活に戻ろうと前向きな心にさせて下さる、仏様のお慈悲を感じます。 泣く事も御供養なら、泣き終える事もまた、御供養と、仏様が教えて下さいます。 |

|||||||||||||||||||||||||||

日頃、皆様お檀家様へのお参りの際の服装といえば、白い着物の上に、袖丈の長い着物で更に、袈姿となっております。正式名称では、白い着物を白衣(はくえ)、その上に着る衣を、黒色は黒衣(こく え)、色物は色衣(しきえ)と申し、黒衣は、お通夜などの法要に、色衣は儀式法要に着用致します。 覚えておられる方もいらっしゃるでしょうが、昔は私の色衣は「緑色」でした。今は、「紫色」でござい ます。この色の違いは、修業年数や寺院運営事業実績等、総本山光明寺での、適用修行を致し、本山 より認められ僧になり、初めて、紫色の衣「紫衣(しえ)」が着用できます。 更に、修行を続けた僧には、紅梅衣(こうばいえ)といって、紅色の衣がございます。私の様な愚僧に は、到底紅梅衣に到達することは出来ないでしょう。 では、お袈裟 について、御説明致します。 古来昔は、僧侶になるために、出家した者は、この世のすべての欲望を捨て去ったものであるから、着るものも、きめられた数のものしか持つことが許されませんでした。 しかも、その材料は、一般民衆が不必要になって捨てた布切れを、廃物利用とでもいうべきもので あったので、 こういった布切れを集めてきて、それらを洗った後、適当な大きさにつぎ足し、壊色(え じき)と呼ばれる、原色を避けた色に染められました。 この壊色という言葉の原梵語がカサーヤで、これを漢字に音字したものが 「袈裟」 であります。 ですから、現在の お袈裟 でも、その名残を残し、一枚布で作るのではなく、パッチワークのように、 何枚もの織物を繋ぎ合わせ、お袈裟 が作られております。 では実際の、お袈裟 ですが、御法事等に使います お袈裟 を、五条袈裟(ごじょうげさ)、御葬儀や大 法要で使うお袈裟を、七条袈裟(しちじょうげさ) と申します。 五条、七条などの数は、パッチワーク上に縫い合わせた、布の数の多さに由来するものです。 このような、雑学を以って、御法事などのお参りの席につけば、また違った物の見方が出来るやも知 れません。 |

| 「音の良し悪しは梵鐘の肉厚や、材料の銅と錫(すず)との配合割合で決まります。造った後、すぐに鳴らさず半年、1年と置いて養生すると音色はさらによくなります」。と職人さんの話です。 材料の銅と錫の配合比率は、ふつう6対1ほどらしく、錫の量が多いほど音色は高音になりますが、梵鐘はもろくなって割れやすいとのことです。 頑丈で、しかも顧客の求める音色をつくり出すのは至難の業でしょう。経験と勘に加え、現在では、これまでに製作した梵鐘の音の波形や振動数など、過去に蓄積した研究資料がものを言うようです。  更に、歪みのない形は「溶かした材料(湯)を鋳型に流し込む火入れの瞬間に決まる」と職人はおっしゃいます。 更に、歪みのない形は「溶かした材料(湯)を鋳型に流し込む火入れの瞬間に決まる」と職人はおっしゃいます。流し込みの勢いが強すぎても弱すぎてもだめで、湯の色で温度を見ながら途切れずさっと流すのがコツだそうで、匠の経験と勘が頼りです。 火入れが順当で肉厚が整った梵鐘は、決して音が濁らず余韻も長く響く、とのことです。 また、梵鐘の吊り下げ方、高さ、鐘を打ち鳴らす撞木(しもく・・打つ際の木の棒)の種類、周りの環境で音色は更に変わります。 そのお寺でしか聞けない唯一の鐘の音と思えば、感慨深いものです。 鐘の音は無常を説く「み仏の声」だといわれております。耳と心を澄まして聞けば、さらに造り手の情熱も伝わってくるでしょう。 |

| 大晦日のことを別名「

「旧年をのぞく日」という意味です。 その除日の夜で「除夜」、その時つく鐘だから「除夜の鐘」と言うわけです。  |

人には、

合計12の煩悩があるのです。 これには、それぞれ好・悪・平の3種類の状態があるので合計36個。 さらにそれらは、過去・現在・未来と3つの時間があるので、全部で108つ、 という事になります。 つまり、生まれて、ずっと、煩悩の塊です。だから、反省と後悔をし、なのに、 更なる幸福を願い求めます。生きている限り、人間なのです。 泉福寺では、除夜の鐘の最初に、愚僧の私がつきます。 いの一番に、煩悩多き私への戒めの証です。 |

日頃私どもは、何気に使っている言葉でも、原点は歌舞伎の用語あったり、歴史の故事に因んだものであったり致すものがございます。また、私どもが信仰致しております仏教から生まれた言葉もたくさんあるのです。その一つをご説明致しましょう。

日頃私どもは、何気に使っている言葉でも、原点は歌舞伎の用語あったり、歴史の故事に因んだものであったり致すものがございます。また、私どもが信仰致しております仏教から生まれた言葉もたくさんあるのです。その一つをご説明致しましょう。 NHK大河ドラマの黒田官兵衛(くろだかんべえ)は高視聴率を維持しているそうで、福岡ゆかりの人物とあって県民の注目度もうなぎ上りの様です。福岡市の公式ホームページには、黒田官兵衛の応援特集コーナーを設け、黒田官兵衛に関する各種イベントを掲載しております。

NHK大河ドラマの黒田官兵衛(くろだかんべえ)は高視聴率を維持しているそうで、福岡ゆかりの人物とあって県民の注目度もうなぎ上りの様です。福岡市の公式ホームページには、黒田官兵衛の応援特集コーナーを設け、黒田官兵衛に関する各種イベントを掲載しております。

では、我が泉福寺も何か黒田官兵衛繋がりはないものかと見渡してみますと・・

では、我が泉福寺も何か黒田官兵衛繋がりはないものかと見渡してみますと・・

日本で一番大きな梵鐘は

日本で一番大きな梵鐘は 同じく

同じく  最後に

最後に 蝋燭(ろうそく)の歴史は古く、古代エジプトにはピラミッドの中から蝋燭(ろうそく)が出土していることから、紀元前3世紀には蝋燭が存在していたことが分かります。

蝋燭(ろうそく)の歴史は古く、古代エジプトにはピラミッドの中から蝋燭(ろうそく)が出土していることから、紀元前3世紀には蝋燭が存在していたことが分かります。

お寺参りや御法事等の仏事ごとで一番嫌われることの一つが「正座」でございます。若い方から年配の方まで、万人共通の苦痛事項でしょう。

小一時間の拘束時間、制約された座布団スペース、姿勢を正していかねばならぬ緊張感、どれをとっても苦痛の何ものでもございません。何とかしびれや足の痛みと戦いつつも、困ることに一度焼香に立たねばならず、立つ姿勢に持っていこうとしも、神経が断絶されたかと思う位に動かぬ足、おまけにどう乗り越えていいのかさえ分からなくなった理不尽なしびれ。誰しもがこの経験があり、畳に正座と聞くだけで敬遠したくなるものです。

お寺参りや御法事等の仏事ごとで一番嫌われることの一つが「正座」でございます。若い方から年配の方まで、万人共通の苦痛事項でしょう。

小一時間の拘束時間、制約された座布団スペース、姿勢を正していかねばならぬ緊張感、どれをとっても苦痛の何ものでもございません。何とかしびれや足の痛みと戦いつつも、困ることに一度焼香に立たねばならず、立つ姿勢に持っていこうとしも、神経が断絶されたかと思う位に動かぬ足、おまけにどう乗り越えていいのかさえ分からなくなった理不尽なしびれ。誰しもがこの経験があり、畳に正座と聞くだけで敬遠したくなるものです。

泉福寺の施餓鬼法要と言えば水芋の胡麻和えですが、この水芋は南西諸島が原産で、里芋の一種です。地域によっては、水芋をタイモ、天竺(てんじく)、ハス芋とも呼ばれております。成長すれば、大人の背丈ほどにも伸び、葉、茎、親芋ともに食用です。

泉福寺の施餓鬼法要と言えば水芋の胡麻和えですが、この水芋は南西諸島が原産で、里芋の一種です。地域によっては、水芋をタイモ、天竺(てんじく)、ハス芋とも呼ばれております。成長すれば、大人の背丈ほどにも伸び、葉、茎、親芋ともに食用です。

お釈迦様の誕生の際には、あらん限りの花が咲き乱れ、天龍が甘雨を注ぎ祝福されたと言われております。また、お釈迦様は神話によりますと、お生まれになるとすぐに天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)と語られたそうです。意味は、この世のだれもが尊い魂を持ち、この世に生まれてくる為のそれぞれの責務を持っている、という意味です。

お釈迦様の誕生の際には、あらん限りの花が咲き乱れ、天龍が甘雨を注ぎ祝福されたと言われております。また、お釈迦様は神話によりますと、お生まれになるとすぐに天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)と語られたそうです。意味は、この世のだれもが尊い魂を持ち、この世に生まれてくる為のそれぞれの責務を持っている、という意味です。